"За что Бог так милует меня?" Н.В. Гоголь

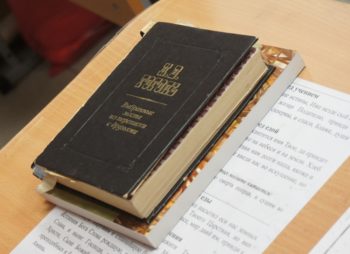

13 марта, во вторник, на Успенском лектории, по благословению настоятеля храма епископа Иннокентия, состоялась лекция "Гоголь. Духовный перелом". Несмотря на то, что ближе к вечеру город сковали пробки, в учебном классе было многолюдно.

Встреча, которую провел Юрий Николаевич Кабанков, кандидат филологических наук, доцент кафедры теологии и религиоведения ДВФУ, критик и публицист, вызвала интерес не только у прихожан Успенского, но и других храмов. В классе царила атмосфера понимания. Действиительно, вокруг этого выдающегося писателя витает ореол некой мистики и даже художественные киноленты последних лет, такие как "Гоголь. Начало" и другие укрепляют в этом сознание зрителя. У Юрия Кабанкова на этот счет иное мнение.

-Итак, что же мы знаем о произведении Николая Гоголя "Мертвые души", - рассказал он. - В школе проходили, но мы, как правило не знаем, что задумано было три тома. Для автора это был путь преодоления темной силы, в принципе, так и задуманы были "Мертвые души", задуманы, я бы сказал, по структуре или композиции "Божественной комедии" Данте по той же схеме: ад - чистилище - рай. Первый том - это собственно и есть ад - ад на земле. Затем это все должно было пройти через чистилище и так далее. ... Гоголь пишет второй том - дважды и дважды сжигает, а третьего так и не было.

Юрий Николаевич рассказал, что Н.В. Гоголь писал о первом томе "Мертвых душ", что это крыльцо к тому храму, который строится в моей душе. Так вот она главная задача автора - не развлечь, не развеселить, а какие-то знания принести читателю. С этой точки зрения многие читатели, которые прочли его книги, делятся на тех кто, либо Гоголя не знает, либо у них "резкость не наводится", т.е. они знают не того Гоголя потому, что главное в Гоголе путь к вере, путь к Богу и путь этот нелегкий.

Может быть поэтому многие утверждают, что у писателя "крыша прехала", хотя это придумка В.Г. Белинского, которая с его легкой руки была подхвачена. Ведь именно к Виссариону Григорьевичу чаще всего бращались поэты и писатели по вопросам культуры, литературы, религии... Но получается, что Белинский о православии ничего не знал. (Распространенная атеистическая позиция того времени: Церковь - плохо, религия - плохо, а вот Христос - это хоршо, т.е. Иисуса Христа революцеонеры воспринимали, как революционера).

...Я не думаю, что в школе учительница литературы вам не рассказывала о религиозности Гоголя, - продолжил Юрий Николаевич. - Настоящего Гоголя, полагаю, не знали и до революции 1917 г. Первым, кто попытался понять Гоголя был русский критик и литературовед Константин Мочульский, который написал книгу "Духовный путь Гоголя" (1936 г.). Позднее с этом вопросом разбирался Владимир Воропаев - еще в советскиое время, за что был не раз "бит".

В подтверждение слов о помешательстве Гоголя служит утверждение того, что его похоронили живым. В действительности, Гоголь написал при жизни два завещания в которых просил не предавать его земле до тех пор, пока не появятся признаки разложения, т.к. страдал приступами летаргического сна. Но умирал то он в доме своего друга, который был врачом и ошибиться в этом вопросе уж точно не мог. (В 1932 г. его могилу вскрыли. Именно тогда большевикам понадобился Гоголь. Бытует байка, что во время вскрытия Гоголь лежал на боку, а стенка крышки гроба была поцарапана изнутри. Ее автор журналист Михаил Кольцов, которому, возможно, было поручено создать атмосферу мистики вокруг писателя).

Возвращаясь к вопросу, почему же писатель сжег второй том "Мертвых душ". Возможно, он осознал, что читатель не поверит в то, что там изложено и тогда сжег рукопись. Но задача у Гоголя была религиозная, именно поэтому он боялся, во-первых, что книгу не пропустят цензоры, но ее пропустили; во-вторых, что не поставят на сцене, но премьера состоялась и более того прошла успешно и даже публика в перерыве ходила в буфет выпить и закусить. Вот тогда-то Гоголь, после премьеры, и написал, что это "провал". Т.е. он созрев до какого-то определенного уровня знаний, начал проповедовать и представлял, что в театре люди посмотрят на себя со стороны, ужаснутся и начнут меняться..., но этого не произошло. Пьесу восприняли как забаву, а задача перед автором была иная - религиозная. Он выбрал возрождения в своей душе веры и путь православия.

Его духовник - священник отец Матвей, который не прочел столько книг, сколько успел Гоголь, но писатель в своем творчестве ориентировался именно на его реакцию. Многие исследователи пытаются увидеть вину отца Матвея в том, что с Гоголем произошло...

И еще один важный момент биографии Гоголя - его поездка в Иерусалим в 1848 г. Он много лет внутренне готовил к ней. Он сам обращается за благословением на эту поездку. Но отправился в нее только спустя 6 лет. и уже возвращаясь, когда ждал в Бейруте судно, писал Жуковскому о том, какое сильное впечатление произвела на него Литургия у Гроба Господнего: «Я говел и приобщался у самого Гроба господня. Литургия совершалась на самом гробовом камне. Как это было поразительно! Пещерка или вертеп, в котором лежит гробовая доска, не выше человеческого роста; в нее нужно входить нагнувшись в пояс; больше трех поклонников в ней не может поместиться. Перед нею маленькое преддверие, кругленькая комнатка почти такой же величины с небольшим столбиком посередине, покрытым камнем (на котором сидел ангел, возвестивший о воскресении). Это преддверие на это время превратилось в алтарь. Я стоял в нем один; передо мною только священник, совершавший литургию; диакон, призывавший народ к молению, уже был позади меня, за стенами гроба; его голос уже мне слышался в отдалении. Голос же народа и хора, ему ответствовавшего, был еще отдаленнее. Соединенное пение русских поклонников, возглашавших «Господи, помилуй!» и прочие гимны церковные, едва доходили до ушей, как бы исходившие из какой-нибудь другой области. Все это было так чудно!» (Н.В. Гоголь)

Еще будучи в России Гоголь собирался помолиться у Гроба Господня за всю русскую землю, составил список «Чьи имена вспомнить у Гроба Святого». Но на деле, судя по тому же письму Жуковскому, вышло несколько иначе: «Я не помню, молился ли я. Мне кажется, я только радовался тому, что поместился на месте, так удобном для моленья и так располагающем молиться. Молиться же собственно я не успел. Так мне кажется. Литургия неслась, мне казалось, так быстро, что самые крылатые моленья не в силах бы угнаться за нею. Я не успел почти опомниться, как очутился перед чашей, вынесенной священником из вертепа для приобщенья меня, недостойного…»

...Умирает Николай Васильевич рано - в феврале 1852 г. (напомним, он родился в 1809 г.). Однажды, за 10 лет до смерти, будучи в Риме, он уже "умирал". Это сложная для писателя тема. Тогда умер его приятель в Риме и автор записывал то, что происходило с ним, когда он сидел у гроба друга. "Смерть меня засасывает" - писал он, и после похорон у писателя было полное ощущение, что и он умирает. Тогда он преодолел это состояние. Незадолго до кончины он завершает работу над второй редакцей второго тома "Мертвых душ", прочел его друзьям, в то время были приняты такие читки. Вскоре умирает сестра поэта Николая Языкова и это его так поражает, что и он готов был умереть. Признаки сумашествия писателя можно увидеть только будучи предвзятым. Я считаю, что к моменту смерти он преодолел свои отношения с темной силой. Его последнее пожизненное произведение было "Размышление о Божественной Литургии", т.е. - это не художественное произведение, а простыми словами он поведал своим современникам, что такое литургия. Многие ходили в церковь и не понимали, что происходило на службе.

...Так незаметно пролетело время встречи. Мы уже говорили на заседаниях Успенского лектория о Федоре Достоевском, Александре Пушкине и вскоре вновь встретимся с лектором.